column お役立ちコラム

【日本の入浴史】時代で変わるお風呂の形:歴史と文化をたどるバスタイム

日本人とお風呂の深い関係

日本人にとってお風呂は、単に身体を洗い清める場所ではありません。

一日の疲れを癒し、心と体をリフレッシュさせる特別な空間として、私たちの生活に深く根ざしています。

毎日当たり前のように温かい湯船に浸かり、至福のひとときを過ごす現代の私たちですが、この「お風呂の形」は時代とともに劇的な変化を遂げてきました。

古代の蒸し風呂から現代のシステムバスまで、日本の入浴文化は実に1500年もの歴史を持ちます。

このコラムでは、時代ごとに変化するお風呂の形を辿りながら、日本人が築き上げてきた豊かな入浴文化の軌跡を探ります。

そして、現代の快適なバスタイムがいかに多くの技術と文化の積み重ねによって成り立っているかを再発見していきましょう。

古代・飛鳥時代:仏教伝来と「湯屋」の始まり

仏教とともに伝わった沐浴の習慣

日本の入浴文化は6世紀、仏教の伝来とともに中国から伝わってきました。

仏教では、お風呂に入ることは「七病を除き、七福が得られる」と説かれており、お風呂に入ることは健康に良いと理解されていました。この「沐浴」の習慣は、単なる身体の清潔を保つだけでなく、精神的な浄化をも意味する重要な宗教的行為でした。

寺院では「体を洗い清める」という大切な業の一つとして浴堂が備えられました。これらの浴室は「湯屋」または「浴堂」と呼ばれ、当初は僧侶たちが修行の一環として身を清める場所として使われていました。

庶民も利用した公衆浴場の原型

やがて寺院の湯屋は「施浴(せよく)」として一般の人々にも開放されるようになりました。

これが日本の公衆浴場の起源となります。

当時の入浴方法は現代とは大きく異なり、主に「蒸し風呂」形式でした。石室などで熱した石に水をかけて蒸気を発生させ、その蒸気で身体を温めるサウナのような仕組みでした。

当時の人々にとって、温かいお湯は非常に貴重で特別な体験でした。燃料の確保が困難な時代において、寺院の湯屋は清潔を保つだけでなく、病を癒し、心身を清める聖なる場所として人々に深く愛されていました。

平安・鎌倉時代:貴族の優雅な入浴と庶民の「風呂」

貴族の「優雅な」入浴習慣

平安時代になると、貴族の間で入浴文化がさらに発展しました。

貴族たちは香料や薬草を湯に加えた優雅な入浴を楽しみ、衛生目的だけでなく、精神的なリフレッシュや社交の一環としても入浴を行いました。邸宅内には専用の湯殿が設けられ、貴族の豊かな生活を象徴する空間として重要な役割を果たしていました。

庶民の「風呂」の普及

平安時代末期から文献にあらわれ始めた「フロ」ですが、鎌倉時代になると様々な資料に登場するようになります。庶民の間でも「風呂」という言葉が一般的に使われるようになり、入浴文化が社会全体に浸透していきました。

鎌倉時代の「フロ」は確実に蒸し風呂形式であったと考えられています。しかし、この時代から「桶風呂」や湯船に浸かる形式も徐々に現れ始めました。まだ家庭に風呂があるのは稀で、多くの庶民は寺院の湯屋や公衆浴場を利用していました。温かいお湯がもたらす清潔と癒しは、当時の人々にとってかけがえのない価値を持っていました。

室町・安土桃山時代:銭湯の誕生と発展

商売としての公衆浴場「銭湯」の誕生

室町時代に入ると、寺院の施浴が有償化され、独立した商売としての「銭湯」が誕生しました。これまで宗教的な慈善事業として行われていた入浴サービスが、商業的な事業として発展していったのです。都市部を中心に銭湯が普及し始め、庶民の生活により身近な存在となりました。

銭湯の様子と社交の場としての役割

当時の銭湯は、まだ蒸し風呂が主流で、湯船も現代より小さめでした。しかし、銭湯は単に体を洗う場所を越えて、地域住民の情報交換や交流の場としての役割も担うようになりました。

燃料として薪が使われ、湯を沸かすには大きな労力が必要でしたが、共同で温かいお湯が供給される恩恵は計り知れないものでした。

江戸時代:銭湯文化の爛熟と多様化

江戸の町を彩る銭湯の隆盛

江戸時代に入ると、銭湯文化は大きく花開きました。江戸の銭湯は、家康が江戸に入った翌年、早くも天正19(1591)年に始まりました。銭湯の第一号は、江戸城内(現在の大手町付近)につくられたという記録が残っています。人口が密集する江戸の町では、銭湯は市民生活に不可欠な存在となりました。

明治41年(1908年)には、東京では1217軒まで増えたという記録からも、江戸時代を通じて銭湯がいかに重要な社会インフラとして機能していたかが窺えます。

多様な形態と社交の場

江戸時代の銭湯には「戸棚風呂」「据え風呂」など、多様な形態が存在しました。当時は混浴が一般的でしたが、時代が進むにつれて男女別の湯船も登場しました。銭湯は地域住民の社交の場、情報交換の場として重要な役割を果たし、風呂上がりに一杯飲む文化も生まれました。

都市生活において、温かいお湯が安定して供給される銭湯は、人々の生活の質を大きく向上させました。江戸の人々にとって、銭湯での入浴は単なる日常的な行為を超えて、社会的なつながりを深める貴重な機会でもあったのです。

明治・大正・昭和初期:近代化と家庭風呂の萌芽

西洋文化の影響と衛生意識の高まり

明治維新を迎えると、西洋の文化や衛生観念が導入され、公衆衛生意識が高まりました。明治政府は、西洋人の混浴に対する批判を受けて、混浴を禁止し、開放的な銭湯にするよう命じた。銭湯の衛生基準も厳しくなり、より清潔で近代的な施設へと変貌していきました。

明治10年(1877年)、東京神田に新しい開放的な天井の高い湯気抜きで、浴室と脱衣場が一体となった銭湯が登場、従来の銭湯に対して「改良風呂」と呼ばれた。これまでの薄暗い蒸し風呂から、明るく開放的な空間へと大きく様変わりしました。

家庭風呂の普及の始まり

この時期から、一部の裕福な家庭では家庭風呂の普及が始まりました。大正時代になると、さらに銭湯は近代化されて、板張りの洗い場や木造の浴槽は姿を消し、タイル張りに。そして、昭和2年(1927)には、浴室の湯・水に水道式のカランが取り付けられ、衛生面も向上します。

ガスや石炭を燃料とする給湯器が登場し始め、お風呂の個人化が徐々に現実味を帯びてきました。これまで共同で利用していた銭湯に対して、プライベートな空間での入浴という新たな価値観が生まれ始めたのです。

昭和中期〜平成:家庭風呂の普及と進化

高度経済成長と住宅事情の変化

昭和30年代以降の高度経済成長期は、日本の住宅事情を大きく変化させました。

住宅建設が活発化し、一般家庭への風呂の普及が急激に進みました。

これまで銭湯に通うのが当たり前だった庶民にとって、自宅で好きな時間に入浴できることは画期的な変化でした。

ユニットバスの登場と給湯器の多様化

特に画期的だったのは「ユニットバス」の登場です。施工の容易性、防水性、省スペース性を兼ね備えたユニットバスは、家庭風呂の普及を大きく加速させました。マンションや住宅の建設において、標準的な設備として広く採用されるようになりました。

同時に、給湯器も大きく進化しました。ガス給湯器、電気温水器、そして環境に配慮したエコキュートなど、多様な給湯システムが登場し、いつでも好きな時に温かいお湯が使えることが当たり前になりました。かつては贅沢だった「温かいお湯」が、現代では生活の基本的なインフラとなったのです。

令和・現代:環境と快適性を追求するバスタイム

省エネ・環境負荷低減への意識の高まり

現代では、地球温暖化問題やエネルギー問題への意識が高まり、高効率な給湯システムへの関心が急速に高まっています。単に温かいお湯を提供するだけでなく、環境への配慮やエネルギー効率を重視した給湯システムが求められています。

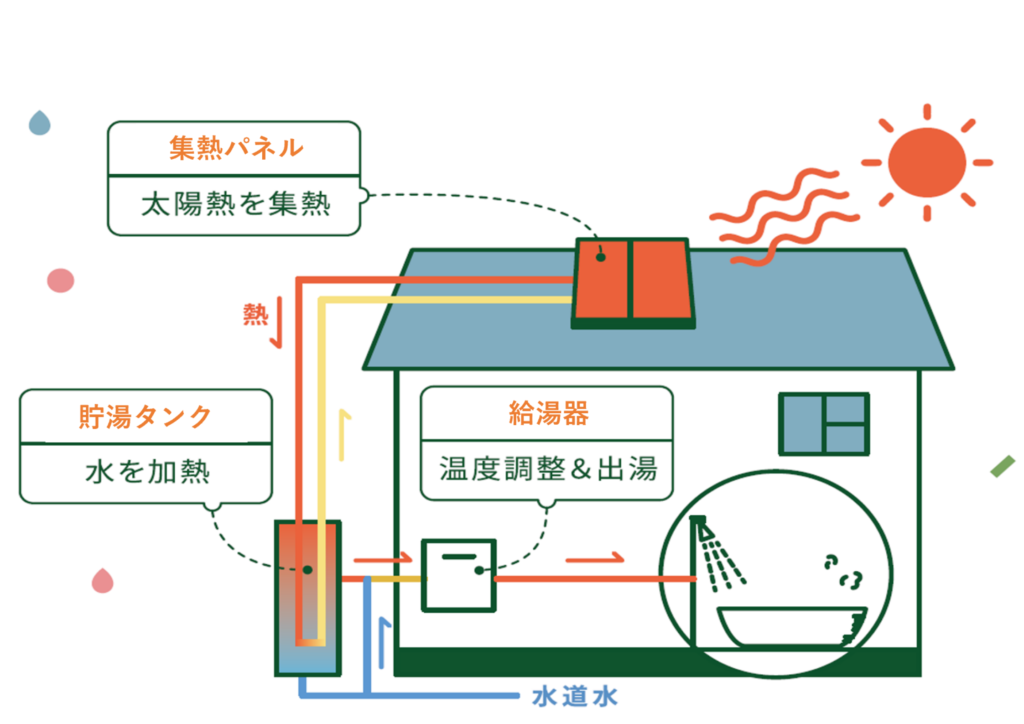

太陽熱温水器の再評価と進化

このような背景の中で、太陽の熱を直接利用する太陽熱温水器が改めて注目されています。再生可能エネルギーの活用が叫ばれる現代において、太陽熱温水器は環境負荷の低減と光熱費の削減を両立する理想的なソリューションとして再評価されています。

太陽熱給湯システム「ReTerra」は、現代の「エコで快適なバスタイム」を支える革新的なシステムです。安定した温水供給により、天候に左右されずに快適な入浴を実現し、光熱費の大幅な削減を可能にします。さらに、CO2排出量の削減により地球環境への貢献も果たします。

IoT技術を活用したReTerra LINKにより、故障の検知をリアルタイムで行えることなど、現代のライフスタイルに合った利便性も提供しています。

現代のバスタイムは、心身のリフレッシュ、美容、健康増進、そして環境への配慮といった多岐にわたる価値を持つようになりました。温かいお湯に浸かることで得られる癒しと快適さは、忙しい現代人にとって何にも代え難い贅沢な時間となっています。

まとめ:歴史が育んだ「温かいお湯」への感謝と未来

日本の入浴文化1500年の歴史を振り返ると、現代の快適なバスタイムが、仏教の伝来から始まり、数多くの技術革新と文化の積み重ねによって成り立っていることが分かります。古代の蒸し風呂から現代のシステムバスまで、一貫して変わらないのは、「温かいお湯」が人々に癒しと豊かさをもたらしてきたということです。

かつて寺院の湯屋で貴重な体験だった温かいお湯が、江戸時代の銭湯で社交の場となり、現代では家庭で当たり前に楽しめるようになりました。この長い歴史の中で培われた日本独自の入浴文化は、世界に誇る文化遺産でもあります。

私たちが毎日何気なく楽しんでいる温かいお湯は、先人たちの知恵と努力の結晶です。ReTerraは、その「温かいお湯」を、環境に優しく持続可能な形で未来へとつなぐ使命を担っています。

歴史が育んだ入浴文化の価値を大切にしながら、次世代により良い地球環境を残すために、私たちは今日も温かいお湯を提供し続けます。